この記事の信頼性:本記事は、Windows Serverを20年以上提供している「Winserver」のマーケティングチームおよび技術チームが執筆しています。実際に企業ユーザーから寄せられた設定相談やサポート事例に基づき、初心者にもわかりやすく解説しています。最終更新日:2025年11月28日

情報技術の進展とともに会計や人事、給与などといった企業の基幹業務も急速にシステム化が進みつつあります。

情報技術の進展とともに会計や人事、給与などといった企業の基幹業務も急速にシステム化が進みつつあります。

基幹業務を担う基幹システムには、物理サーバーを設置するオンプレミス型と、クラウドサービスを活用する2つの方法があります。

オンプレミス型とクラウド型には、それぞれにメリット・デメリットがあり、これから基幹システムの利用を検討されている方には、(会社の規模やシステム化したい内容にもよるとは思いますが)クラウド型の導入をお勧めします。

なぜクラウドが良いのか、クラウドにはどういったメリットがあるのか。

今回は基幹システムのクラウド移行についてメリット・デメリットを交えながら細かく解説します。

対象読者:基幹システムのクラウド移行を検討する企業の情シス担当者

2021.04.01

基幹システムとは。ERPとの違い、特徴、導入のメリットを解説!

会計や人事、給与計算など企業活動を行う上で欠かせない業務のことを基幹業務と言いますが、基幹業務をシステム化した「基幹システム」の導入が広がっています。導入時のメリット・デメリットやERPとの違いなど、具体的に解説します。

Winserverの「VPS for 会計ソフトプラン」は

会計専用ソフトを仮想環境でご提供!

Windows VPS for 会計ソフトプランはこちら

目次

クラウド化が進む基幹システムの現状

現在、企業では会計や人事、生産管理など、企業活動で非常に重要な基幹部分のシステム化が進められてきています。

また、クラウドサービスの進展とともに、物理サーバーを設置するオンプレミス型のサーバーからクラウドへとサービス移行するケースも増えてきています。

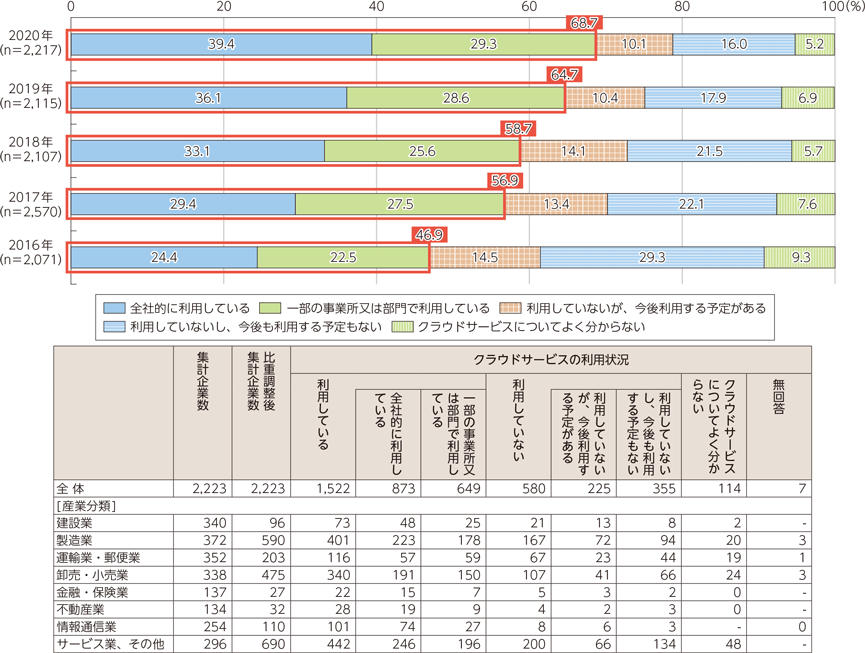

たとえば、総務省の2021年の調査「令和3年版 情報通信白書」によると、クラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は68.7%となっています。

また、この数値は2020年の64.7%から4.0%上昇しています。

現時点では、クラウドサービスの主な利用用途として「ファイルやデータの保管」を挙げる企業が大半を占めているようです。

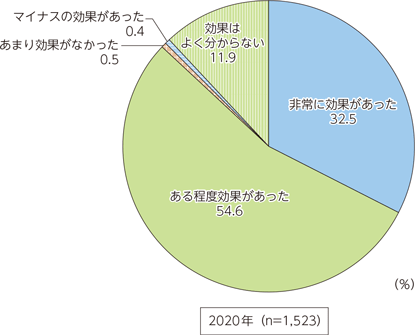

ただ、社内で運用保守の体制を敷く必要がなく、拡張性も高いクラウドサービスに効果を実感している企業が多いことから、今後は基幹システムなどの高度な利用にも前向きな企業が増加するでしょう。

このように、この先、基幹システムのクラウド化が進むことは確実な流れであると言えます。

オンプレミスとクラウドの比較

クラウドを薦めるにあたり、オンプレミスとクラウド、それぞれのタイプの基幹システムの比較をしてみましょう。

| オンプレミス | クラウド | |

|---|---|---|

| 導入コスト | 高価 | 安価 |

| 運用コスト | 定期的なメンテナンス以外は不要 ※メンテナンスはコストが結構かかる | 月額使用料がかかる※低価格なものから高価格なものまで利用するシステムによる |

| 利便性 | 低い | 多くのデバイスから、どこからでも利用可能 |

| セキュリティ | 高い ※専門人材が必要 | 高い ※専門人材は不要 |

| 耐障害性 | 高くない | データの安全性、復旧速度は早い |

| カスタマイズ | 自社に合わせたカスタマイズが可能 | 一部カスタマイズが可能 ※大幅なカスタマイズは不可 |

| その他 | - | インターネット接続が必須 |

このように、同じ基幹システムでもオンプレミスとクラウドでは多くの違いがあることがわかります。

なぜクラウド化を進めるべきなのか

先の章でのオンプレミスとクラウドとの比較を踏まえ、なぜクラウド化を進めていくべきなのでしょうか。

クラウド化を進めるべき理由は以下の3つです。

- 導入コスト(初期コスト)を低く抑えられる

- 自社でのメンテナンス等が不要になる

- 災害時などのデータ損失がなくなり、復旧も早い(=BCP対策)

2021.01.14

BCP対策とは。災害や感染症などからどのようにビジネスを守るか。

昨今、猛威を奮っている新型コロナウイルス、これまでになかったようなスーパー台風など異常気象、テロなど、企業のビジネス存続にとって影響を与える要素は数多くあります。今回は、こうした事態に備えるBCP対策について解説します。

加えて、今の世の中ではパソコンだけでなく、タブレットやスマートフォンなどさまざまなデバイスでの利用が考えられます。

そして、オフィスだけでなくインターネットを介して外出先や出張先、自宅などさまざまな場所での利用も広がっています。

このコロナ禍の中で利用が拡大しているテレワークなどもこういったケースの一つです。

こういった利用方法にも柔軟に対応しているのがクラウドと言えるでしょう。

クラウド化の進め方

実際にオンプレミス型の基幹システムのクラウド化を行う場合、どのように進めるといいのでしょうか。

また、クラウド化を行う際のポイントについても併せて確認しておきましょう。

クラウド化の進め方

基幹システムのクラウド化を進める場合の流れは、以下のようになります。

ここでは、すでにオンプレミス型の基幹システムを導入している場合を例にして解説していきます。

- クラウド移行の計画作成

→「移行対象の明確化」「移行スケジュール」「具体的な製品」「移行コスト、運用コストなどの算定と予算化」などシステムの移行全般の計画の作成を行います。 - クラウド化に伴う設計や定義の見直し

→既存システムをクラウド化するために、システム全体の設計や運用方法などの見直しを行います。 - クラウド環境の構築と移行

実際にクラウド環境の基幹システムを構築し、オンプレミス型から移行を行います。

利用者の教育をしっかりと実施し、並行運用期間を設けるなどスムーズな移行を進めることが大切です。

- クラウド移行の計画作成

クラウド環境への移行を行う場合は、このような流れで進めます。

クラウド化を行う際のポイントとは

自社の基幹システムをクラウドに移行する場合には、スムーズに進めるために押さえておくべきいくつかのポイントがあります。

- 自社にあったカスタマイズが可能か

- 自社にあった製品かどうか

- 予算の範囲に収まるか

- 移行がスムーズに行えるか

など

クラウドのデメリットとして、オンプレミス型に比べてカスタマイズできる内容が少ないケースが存在するので、その辺りは移行前に確認しておきましょう。

クラウド化についてのご相談はこちら

「社内環境のクラウド化の方法を知りたい」「サーバー運用方法に悩んでいる」などでお困りの場合、Winserverまでご相談ください。

15年以上の運用実績を持つ弊社サポートチームがお客様のシステムについてお伺いし、丁寧に回答いたします。

お問い合わせは無料ですので、どんなことでもお気軽にご相談ください。

Winserverはサポートも充実!

Winserverでは、お客様一人ひとりにあわせて最適なサービスプランをご提案いたします。

電話やメールによるサポートが充実しており、VPSやクラウドを初めてご利用の方の疑問にも専門のスタッフが丁寧にお答えします。

お電話でのお問い合わせ:0120‐951‐168

【 平日 】9:00~12:00 / 13:00~17:00

まとめ

政府が推進しようとしているDX(デジタルトランスフォーメーション)の流れも相まって、企業サービスのシステム化も急速に進展しています。

2021.01.28

DXデジタルトランスフォーメーションとは。新時代を切り開く概念。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは。最近、DXという言葉を耳にされたことはありませんか?IT技術で人々の生活をより良くしていくというDXの概念や海外の現状、政府のデジタル庁設立による推進などについて解説します。

その中で最後の砦とも言えるのが、会計や人事、給与、生産・在庫管理など企業の基幹となる部分の業務を担っている基幹システムです。

これら基幹システムは、システムの導入そのものがようやく多くの企業で進みつつある、というのが現状です。

現在、オンプレミス型からクラウドへという流れも急速に進んでいます。

これは「保守コストの低減」「BCPの観点からの災害に強い」など、クラウドにおける様々なメリットが理由として挙げられます。

こうしたことから、基幹システムはクラウド化を進めることをおすすめします。

現在、オンプレミスを導入されている方も、次回更新の際には、クラウドへの移行を考えてみてはいかがでしょうか?

クラウド化する際には、ぜひ今回の記事を参考に失敗のない移行を進めましょう。

※この記事は2025年11月時点の情報に基づいて執筆されています。掲載内容は将来的に変更される可能性があります。

※本記事の情報は、各ソフトウェアの公式サイトおよび開発元のドキュメントに基づいて作成しています。

最終更新日:2025年11月28日

この記事の執筆者について:

本記事は、Windows専門レンタルサーバーを20年以上提供する「Winserver(株式会社アシストアップ)」が運営する公式コラムです。

当社はMicrosoft SPLAパートナーとして、法人・個人を問わず多数の顧客に対し、Windows Server環境の導入・運用支援を行ってまいりました。

執筆・構成は、技術サポートとマーケティングチームが共同で担当。実際に社内導入やお客様からのフィードバックに基づいた情報をもとに執筆しています。