この記事の信頼性:本記事は、Windows Serverを20年以上提供している「Winserver」のマーケティングチームおよび技術チームが執筆しています。実際に企業ユーザーから寄せられた設定相談やサポート事例に基づき、初心者にもわかりやすく解説しています。最終更新日:2025年11月28日

分散型ID(DID:Decentralized Identity)とは、既存のIDとは異なり、ブロックチェーンや分散台帳技術を活用し、管理することができる新しいIDです。

分散型ID(DID:Decentralized Identity)とは、既存のIDとは異なり、ブロックチェーンや分散台帳技術を活用し、管理することができる新しいIDです。

ユーザー自身が自分のIDを管理でき、必要な情報のみを選んで共有できるため、従来の中央集権型IDに代わる技術として注目を集めています。

2024.03.14

ブロックチェーンとは。次世代の社会基盤をつくる革新的な技術を解説!

ブロックチェーンとは、分散型台帳と呼ばれる技術です。取引が連なるブロックに保存され、改ざんが難しく透明で安全なシステムのため、次世代の社会基盤をつくる技術として注目されています。今回は、こうしたブロックチェーンの技術にせまります。

本記事では、分散型IDについて、概要やメリット・デメリット、活用事例にについて詳しく解説します。

対象読者:分散型ID(DID)導入や活用を検討する企業の技術担当者・セキュリティ担当者

\ 運用お任せのフルマネージドサービスも!/

お客様にあわせたご要望に対応いたします!

・お客様だけの専用回線の利用

・初期のサーバー構築の依頼

・サーバーの監視

・ファイアウォール等のネットワーク機器の設置

目次

分散型IDとは

概要

分散型ID(DID)は、個人や企業が自らのデジタルアイデンティティを主体的に管理できる、新しい識別技術です。

ID情報や関連データは、ブロックチェーンなどの分散型台帳に記録され、改ざんが極めて困難になることで、高いセキュリティが実現されます。

この仕組みにより、ユーザーは自身の情報の中から必要な部分だけを選んで、サービス提供者に提示でき、個人情報の共有を最小限に抑えることが可能です。

DIDは、ワクチン接種証明書や電子パスポート、オンライン認証などの分野で実証実験が進められており、実用化に向けた取り組みが世界各地で活発に行われています。

さらに、W3C(World Wide Web Consortium)による国際標準化も進行中で、グローバルな技術基盤としての期待も高まっています。

分散型IDの仕組み

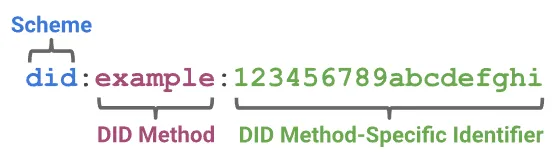

W3Cが標準化した分散型IDは、特定の要素を一意に指定するための構造化データ(文字列)であり、以下形式で表されます。

出典:https://www.w3.org/TR/did-core/

出典:https://www.w3.org/TR/did-core/

Scheme(スキーム):識別子の種類を示す。分散型IDの場合は常に「did」となる

DID Method(DIDメソッド):レジストリへの読み書きの方式を定義

DID Method-Specific Identifier:DID Method内で一意に識別される文字列

DIDはレジストリ(検証可能データレジストリ)に登録され、DIDに紐づく情報は「DIDドキュメント」に格納されます。

このDIDドキュメント自体もレジストリに登録されることがあり、ブロックチェーンに記録する場合には、DIDとDIDドキュメントへのリンク情報がセットで記録されます。

中央集権型IDとの比較

従来のID管理は、情報を特定の企業や組織が一箇所に集中させて管理する「中央集権型」の仕組みが主流でした。

例えば、GoogleやFacebookのアカウント、公的な身分証(運転免許証やパスポート)などがこの方式に該当します。

この方式では、情報が特定の管理者に集中するため、不正アクセスや大規模な情報漏洩といったリスクが高く、また、ユーザーはサービスごとにIDやパスワードを個別に管理する必要があり、利便性にも課題がありました。

一方、分散型IDは、「自己主権型ID(Self-Sovereign Identity)」とも呼ばれ、ユーザー自身がIDおよび関連情報を直接管理できる点が最大の特徴です。

ブロックチェーンや分散台帳技術を活用することで、データの改ざんや不正利用のリスクを大幅に抑え、プライバシーとセキュリティの両立が可能になります。

また、発行された認証情報を複数のサービスで再利用できるため、利便性も大きく向上します。

このような利点から、分散型IDは今後のデジタル社会を支える重要なインフラとして、各国での導入が進められています。

\ 相見積もり歓迎! /

専用サーバーのプランを見る

分散型IDのメリット

セキュリティおよびプライバシーの強化

従来の中央集権型ID管理では、ユーザーの個人情報が一つのデータベースに集約されるため、サイバー攻撃の標的になりやすく、

情報漏洩が発生した場合の被害も甚大です。

一方、分散型IDでは情報が一箇所に集中しないため、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。

さらに、分散型台帳技術により記録の改ざんが極めて困難となり、ID情報の信頼性が高まることで、不正利用の防止にも効果が期待できます。

ユーザー自身による管理

従来のIDは、企業やサービスプロバイダーによって発行・管理されていましたが、分散型IDではユーザー自身が秘密鍵を保持し、IDを生成・管理することができます。

この自己管理型の仕組みによって、次のようなメリットが得られます。

- サービスプロバイダーの規約変更や終了による影響を受けにくい

- 自分の情報を誰と、どの範囲まで共有するかを自分で決められる

- 本人以外によるIDの不正操作が困難

このように、ユーザーは自身の個人情報を完全にコントロールでき、透明性の高い情報管理が実現します。

オンライン認証における利便性の向上

分散型IDは、オンライン認証の利便性を大きく向上させる技術です。

従来のログイン認証では、サービスごとに異なるパスワードを管理する必要があり、パスワードの紛失や再設定の手間がユーザーに負担をかけていました。

分散型IDを活用すれば、1つのIDで複数のサービスに安全かつスムーズにアクセスできるようになります。

また、生体認証やQRコード認証との連携にも対応可能で、利便性とセキュリティの両立が実現します。

一度DIDを設定すれば、さまざまなサービスに対して迅速かつ安全にアクセスできるため、ユーザー体験が大きく改善されることが期待されています。

分散型IDのデメリット

関連技術が複雑

分散型IDは、複数の先進技術が組み合わさって構成されています。具体的には、以下のような技術が関係しています。

- ブロックチェーン技術

- 暗号技術

- 分散型台帳技術

- ゼロ知識証明

- 自己主権型アイデンティティ(SSI)

これらの技術を理解し、実装・運用するには専門的な知識が必要となるため、一般ユーザーや企業にとって導入のハードルが高いという課題があります。

秘密鍵を紛失すると復旧が困難

分散型IDでは、IDに紐づく秘密鍵をユーザー自身が管理します。

そのため、従来のように企業やサービスに再発行を依頼することができません。

もし秘密鍵を紛失した場合、アカウントを復旧する方法がなくなり、アクセス不能に陥るリスクがあります。

この課題を解決するため、秘密鍵の安全な管理方法や、代替的なリカバリー手段について、現在もさまざまな技術が研究されています。

3.3法制度面での課題分散型IDは比較的新しい概念であるため、法的な枠組みや規制がまだ十分に整備されていません。

例えば、金融機関で分散型IDの使用を考えた場合、本人確認や監査証跡の取得、データ保護とプライバシーの取り扱い方をどのように行うかが明確になっていません。

こうした不確実性が分散型IDの社会的普及を妨げる要因の一つとなっています。

今後は、技術開発と並行して、標準化や法律・規制の整備が不可欠であると言えるでしょう。

\ 相見積もり歓迎! /

専用サーバーのプランを見る

分散型IDの活用事例

関西万博における来場者情報の管理

2025年4月から開催されている日本国際博覧会(大阪・関西万博)では、シグネチャーパビリオンにおいて、分散型ID(DID)技術と生体認証を組み合わせたDID/VCソリューションが提供されています。

顔認証技術を使用することでなりすましを防止し、来場者のデジタルID安全かつ確実に管理。

これにより、透明性と信頼性の高い個人情報管理が実現されています。

VPP(仮想発電所)におけるデータの信頼性向上

VPP(仮想発電所)とは、分散型の発電設備や蓄電池などをデジタル技術で統合し、あたかも1つの発電所のように機能させるシステムです。

このVPPの運用においては、AIと分散型ID技術を組み合わせることで、データの信頼性を高めつつ運用コストの削減が図られています。

例えば、分散型IDを活用して電力の供給者や消費者の情報を管理することで、自家発電された電力が再生可能エネルギー由来であることを証明する仕組みが構築されています。

これにより、持続可能なエネルギー取引の信頼性が高まり、カーボンニュートラル社会の実現にも貢献します。

\ 相見積もり歓迎! /

専用サーバーのプランを見る

まとめ

本記事では、分散型IDの仕組みや従来のID管理との違い、そして実際の活用事例について解説しました。

分散型IDは、ブロックチェーンや分散台帳技術を活用した新しいIDです。

従来の中央集権型のID管理に比べて、プライバシー保護やセキュリティ性に優れており、オンライン認証における利便性も高まります。

また、ユーザー自身がID情報を管理できる点も大きな特徴であり、情報の透明性と信頼性の確保につながります。

一方で、複数の先進技術を組み合わせて構築されているため、仕組みが複雑であり、一般のユーザーにとって導入のハードルが高いという課題があります。

加えて、関連する法律や規制の整備が不十分であることも、普及の妨げとなっています。

将来的には、分散型IDが従来のIDやパスワードに代わる新たな認証基盤として、社会全体に広く浸透していくことが期待されています。

※この記事は2025年11月時点の情報に基づいて執筆されています。掲載内容は将来的に変更される可能性があります。

※本記事の情報は、各ソフトウェアの公式サイトおよび開発元のドキュメントに基づいて作成しています。

最終更新日:2025年11月28日

この記事の執筆者について:

本記事は、Windows専門レンタルサーバーを20年以上提供する「Winserver(株式会社アシストアップ)」が運営する公式コラムです。

当社はMicrosoft SPLAパートナーとして、法人・個人を問わず多数の顧客に対し、Windows Server環境の導入・運用支援を行ってまいりました。

執筆・構成は、技術サポートとマーケティングチームが共同で担当。実際に社内導入やお客様からのフィードバックに基づいた情報をもとに執筆しています。

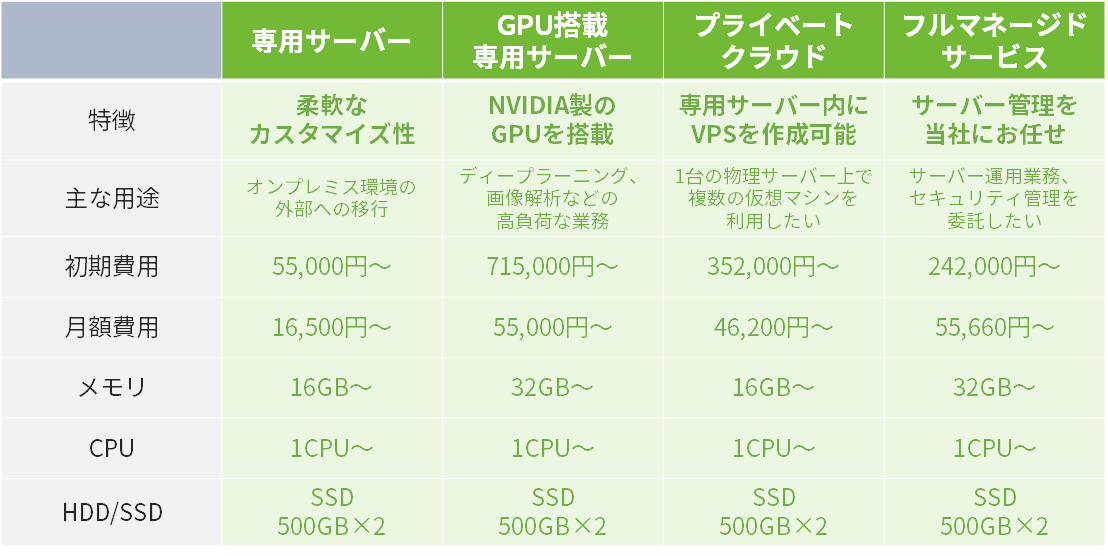

専用サーバー紹介資料

中規模~大規模環境に最適な「専用サーバー」の概要、特徴、料金プランをまとめています。

高火力の「GPU搭載専用サーバー」や、サーバー運用をお任せいただける「フルマネージドサービス」についてもご紹介しています。

専用サーバー紹介資料

中規模~大規模環境に最適な「専用サーバー」の概要、特徴、料金プランをまとめています。

高火力の「GPU搭載専用サーバー」や、サーバー運用をお任せいただける「フルマネージドサービス」についてもご紹介しています。

Winserverの『専用サーバー』でビジネスに安心なセキュリティとサポートを!

Winserverは、Windows Server専門のレンタルサーバーを国内で20年以上提供しているホスティングサービスです。

Microsoftのホスティングパートナーとしてシルバークラウドプラットフォームコンピテンシーを取得しております。

NVIDIA製GPU搭載のハイスペックサーバーや、運用お任せのフルマネージドサービスなど、お客様のご要望に合わせた4種類のプランからお選びいただけます。

詳細は弊社の公式サイト(Winserver『専用サーバー』)をご覧ください。

2023.09.11

Windows Serverの専用サーバーを詳しくご紹介【Winserver】

Winserver の専用サーバーは、多様なご要望にお応えできるよう、4種類のサービスを提供しています。今回は、Windows Serverの専用サーバーを使ってみたいと考えている人に向けて、Winserverの専用サーバーを紹介し、申込みまでの手順を解説します。プランの選び方や、申込前に準備するものについても紹介します。Windows Serverの専用サーバーを使ってみたい方に役立つ情報が満載です。

まずはWinserverにご相談ください

担当者とのお打合せをご希望の場合はこちら

Winserverでは、お客様一人ひとりにあわせて最適なサービスプランをご提案いたします。

「AWSと専用サーバーのどちらが良いか迷っている」「マネージドの依頼範囲を相談したい」など、担当者とのお打合せを希望される場合は、オンライン個別相談会にお申込みください。

お見積のご依頼、構成のご相談はこちら

お見積のご依頼やその他構成などのご相談は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

最大1営業日以内にご返信いたします。

メールや電話によるサポートが充実しており、サーバーを初めてご利用の方の疑問にも専門のスタッフが丁寧にお答えします。

お電話でのお問い合わせ:0120‐951‐168

【 平日 】9:00~12:00 / 13:00~17:00